半導体用語集

スマートカード(ICカード)

英語表記:smart card (IC card)

スマートカードは欧米でのICカードの呼び名でICカードと同様である。由来は、高機能なサービスを提供するカードということからきている。

ICカードとはIC(Integrated Circuit)を内蔵したカードである。ICカードは大きく、外部端子つきICカード(コンタクトカードあるいは接触カード)と、外部端子なしICカード(コンタクトレスカードあるいは非接触カード)とに分類される。また、形状がいわゆるカード状でないタグ状のものもこれに含まれる。RF-ID(Radio Frequency Identify)やRFタグといったものである。さらにこれら接触型と非接触型を融合、(接触用LSIと非接触用LSIをそれぞれ1枚のカードに搭載)したハイブリットカードと、複合(接触用LSIと非接触用LSIを1チップ化)したコンビネーションカードがある。

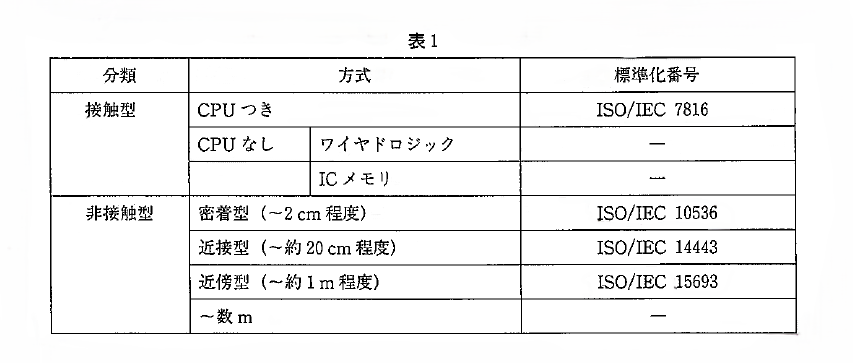

また、それぞれCPU(Central Processor Unit; 中央演算装置)つきとCPUなしのものとがある。ICメモリのみ搭載したカードは広義でICカードに含まれ、この場合CPUなしのものは、ワイヤドロジック型とICメモリに分類される(表1)。

近年の動きとして、接触式ではカード会社Europay、MasterCard、VISA3社により世界レベルでの金融アプリケーション仕様が策定された(EMV)。EMVはISO/IEC7816に基礎を置き、金融アプリケーションに特化した機能が追加できるものである。現在、各地域で金融アプリケーションの大規模な実験がなされている。また、欧州地域で普及している移動電話(GSM: Global System for Mobile)の個人管理用として、接触式カードの一つであるSIM(Subscriber Identified Module)が使用されている。

非接触カードでは香港・アメリカ合衆国など、各地で地下鉄・交通系を中心に導入されている。技術的にLSIには、物理的な強度からくるチップサイズの制限(20~25mm²以下)にも関わらず、不揮発性メモリの大容量化(32kバイト以上)、公開鍵暗号を高速に処理するためのアクセラレータ(コプロセッサ)の搭載が高機能仕様として求められている。不揮発性メモリの大容量化は、Java™カードやMULTOSなどの開発により、LSIへの強い要求となったものである。さらに不揮発性メモリの大容量化のみならず、CPUの高性能(8ビットから16ビットさらにはRISC)化への要求も強い。Java™カードやMULTOSそれぞれの仕様は似ているもので、基本的にはシリコンチップ(半導体)上にCPUを制御するOSがあり、その上にアプリケーションプログラムが走るという構造になっている。従来までのアプリケーションプログラムはROMに実装されているため、一度製造されるとそのアプリケーションの追加・変更ができないが、これらの仕様では、たとえば必要な時に必要なアプリケーションをネットワークからダウンロードして使うことができる。また、アプリケーション開発者も従来までのようにカードとカードシステムに熟知したエンジニアのみならず、開発ツールを使いそれぞれのプログラム言語で開発できるため、多くのプログラム開発者によりアプリケーション開発ができる。

LSIのサイズの大きさとトレードオフ関係にあるもう一つの要因として、公開鍵用のアクセラレータとして使われるコプロセッサをあげたが、これは処理の負担が比較的軽くソフトウェアで実現していたDESなどの秘密鍵方式暗号に対し、公開鍵暗号方式では実用的な処理速度を得るためにコプロセッサをLSIに実装する必要があるためである。さらにその暗号強度をより高くするため、その鍵長も長くなっている。たとえばRSA方式では512ビットから最近では2,048ビット対応できるLSIも使われている。半導体設計・製造で、要求されるLSIサイズの中に、いかにこういった機能を実現するかも一つの鍵となる。

関連製品

「スマートカード(ICカード)」に関連する製品が存在しません。キーワード検索

フリーワードやカテゴリーを指定して検索できます

関連用語

関連特集

「スマートカード(ICカード)」に関連する用語が存在しません。

「スマートカード(ICカード)」に関連する特集が存在しません。

会員登録すると会員限定の特集コンテンツにもアクセスできます。