半導体用語集

光 CATV

英語表記:optical CATV

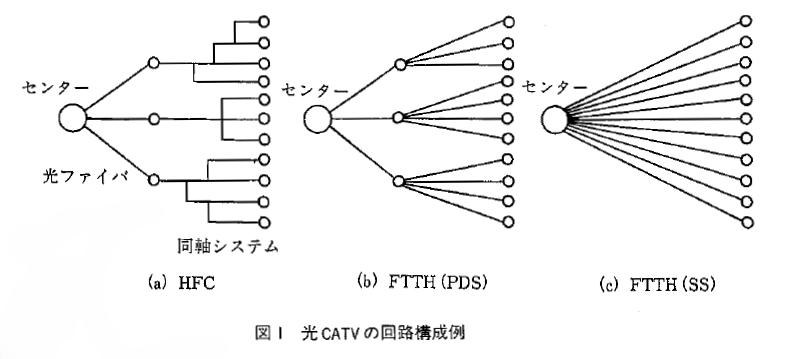

CATVとは、テレビ放送普及の初期にテレビ放電波の届かない地域でテレビを受信するために設置されるようになったCommunity Antenna Television(共同受信設備)の略称であるが、現在では、多チャネルのテレビ番組を有線で家庭に供給するCable Televisionシステムを指すようになっている。これらの施設は同軸ケーブルシステムが中心であったが、施設の高度化に伴って光ファイバの利用が進んでいる。CATVシステムは分配に適した樹枝状網が中心であり、回線を多数で共用するため経費効率のよい回線構成である一方、個々の端末との通信を取り扱う場合、通信容量(特に上り回線)に制約を受ける。光ファイバの利用は、最初は低損失性を利用した長距離伝送、同軸増幅器のカスケード段数の低減による伝送特性の改善などが主目的であったが、昨今ではCATV電話(CATV回線を利用した電話システム)、パソコン通信(インターネット接続サービス)に利用するため、同軸ケーブル部分を500~1,000世帯の規模に絞り、センターと同軸システムを光ファイバで結ぶHFC(Hybrid Fiber/Coaxial)システムとしての利用が主流となっている。今後、通信回線としての容量拡大、VOD(Video On Demand)サービスなどのためには、同軸ケーブル部分の規模をさらに小さくしたFTTC(Fiber to the Curb)、さらには家庭まで直接光回線で結ぶFTTH(fiber to the Home)に向うものと考えられる(図1参照)。

一方、電気通信事業の一般家庭への映像伝送サービスには、既存のメタル回線を活用するxDSL(Digital Subscriber Link)技術を利用する動きもあるが、わが国ではNTTが2010年を目標として全家庭までの光ファイバ化を進めており、1998年、ケーブルテレビ事業者の電気通信回線借用による事業が認められたことにより光CATVがいち早く実現する運びとなった。電気通信事業としての目標は、SS(Single Star)網によるB-ISDNサービスであるが、当面は次のようなシステムが適用される。伝送信号はケーブルテレビ事業者の供給する、VSB-AM方式のアナログ信号・64QAM方式のデジタル映像信号などのFDM(Frequency Division Multiplexing)されたものであり、1.55µmの光が用いられる。回線は、光信号が光増幅・分配された後、伝送路の途中でさらに分配されるPDS(Passive Double Star)が想定されている。家庭では光端末の後にケーブルテレビ事業者の供給する端末を接続して受信する。なお、この回線を通信に使用するには1.31µm光の波長多重、TDM(Time Division Multiplexing)方式による64kbps~1.5Mbpsのシステムが用意されている。

関連製品

「光 CATV」に関連する製品が存在しません。キーワード検索

フリーワードやカテゴリーを指定して検索できます

関連用語

関連特集

「光 CATV」に関連する用語が存在しません。

「光 CATV」に関連する特集が存在しません。

会員登録すると会員限定の特集コンテンツにもアクセスできます。