半導体用語集

光論理素子

英語表記:optical logic device

電子計算機からのアナロジーで光信号に対してAND、ORなどの論理演算を行う素子を光論理素子と呼ぶ。

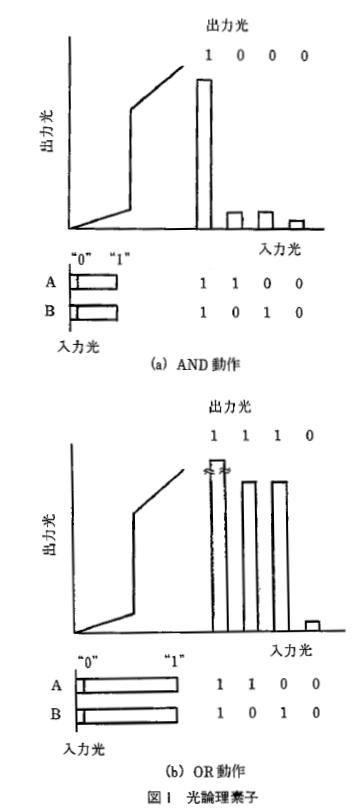

AND、ORなどの二変数の論理演算を実現する方法としては、光入力-光出力間で非線形な特性を示すものがよく使われる。二つの光入力A、Bが入った場合、光出力があるしきい値レベルを越す場合を“1"、しきい値レベルより小さい場合を“0"とすると、光入力A、Bの大きさを調整することによりAND動作あるいはOR動作が実現される(図1)。このように光入出力間で非線形となるような素子は、大別して、光のみで制御動作する純光学型と、系の制御に何らかの形で電気を用いる混成型とに分類される。純光学型ではファブリ・ペローエタロンの透過特性を利用するものが多く、エタロン中に入力光強度によって屈折率や吸収係数が変化する光非線形媒質を入れることで実現される。純光学型の光論理素子では、入力光や制御光で屈折率が大きく変化する三次非線形感受率の大きな材料が不可欠であり、このような材料の候補として半導体超格子や有機材料などに大きな期待が寄せられている。一方、混成型の光論理素子では、光の入出力間のどこかに受光素子を配置し、入力光の一部を電気に変換してこの電気信号を用いて光入出力特性を制御するものが多い。電気的にフィードバックをかけるため、光学非線形効果の大きな光材料が不要となり、既存部品の組み合わせで機能を実現できる利点を有する。

以上のような光入力-光出力間で非線形な特性を示す代表的な素子として、光双安定素子があげられる。これは同一の光入力強度に対し、二つの異なる光出力の安定状態を有するものである。光双安定素子はAND、ORなどの論理演算とともに光メモリ素子としても用いられている。

関連製品

「光論理素子」に関連する製品が存在しません。キーワード検索

フリーワードやカテゴリーを指定して検索できます

関連用語

関連特集

「光論理素子」に関連する用語が存在しません。

「光論理素子」に関連する特集が存在しません。

会員登録すると会員限定の特集コンテンツにもアクセスできます。