半導体用語集

携帯用情報機器

英語表記:Personal Intelligent Communicator : PIC

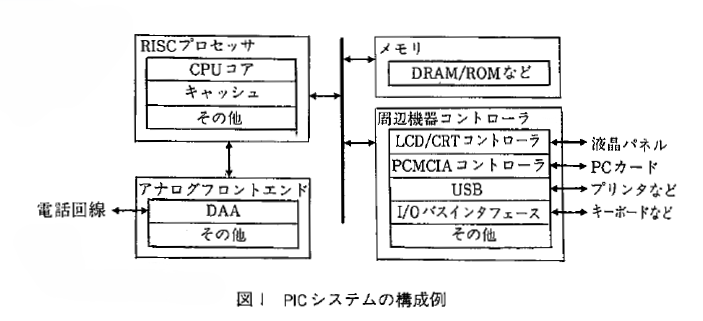

携帯用情報機器は、中央処理装置のCPUコアにRISCプロセッサを用い、主記憶装置のメモリにはROM、RAM、フラッシュメモリなどを必要に応じて組み込み、その他にアナログ回路やLCDなどの周辺装置とのインタフェースに対応したチップを使用して構成されている。主として、メモリ部ではROMにアプリケーションプログラム、フラッシュメモリに個人スケジュールなどの各種データを保存し、アナログフロントエンド部では音声などのアナログ信号とデジタル信号との変換を行い、周辺機器のコントローラ部ではおのおののインタフェース規格に対応した制御を行う。そのPIC(Personal Intelligent Communicator)システム構成の例を図1に示す。

これらの半導体は、携帯用情報機器そのものが小型・軽量化を必須としているため、最新の微細加工技術を駆使して非常に小さくパッケージングされ、さらに周辺装置とのインタフェースに使用されるチップもできる限り1チップ化を実現し、チップサイズの小型化およびチップ数の削減が施されている。しかし、単にチップを小さくしているのではなく、同時に処理速度の向上や従来ハードウェアで処理していた機能のソフトウェア化によるCPUの負荷拡大に対応するための高速化、電源をバッテリとしているため電源駆動時間を少しでも長くするための低消費電力化、搭載チップ数減少による低コスト化といった様々な技術革新による軽量・高性能化および低価格化を図っている。

その具体的な内容を下記に示す。

・動作クロック周波数の高周波数化

・命令キャッシュ、データキャッシュの採用

・搭載メモリの大容量化

・仮想メモリの高速アクセスを図るためTLB(Translation Lookaside Buffer)を組み込んだメモリ管理ユニット(MMU: Memory Management Unit)の採用

・アクティブやスリープなどの動作モードの切り換えが可能なパワーマネジメント機能

・3.3V動作の周辺回路を考慮し内部回路の動作電圧のみを低くするミックスボルテージ化

・オーディオ、タッチスクリーンなどの別機能をアナログ・フロントエンド・チップヘの1チップ統合化

・モデム機能などをハードウェアからソフトウェアにすることによるチップ削減化

・LCD/CRTコントローラ、PCMCIAコントローラ、USBなどの各種周辺機器コントローラの1チップ化

・パッケージングのCSP(Chip Size Package)化

携帯用情報機器では、これらの半導体技術を製品コストと比較しながら採用または不採用として、ハードウェアの仕様を決定している。この時点で、ある程度製品ごとの差別化がされているが、さらにこのハードウェアに搭載するソフトウェアの決定により、様々な製品の携帯用情報機器となって市場に投入されていく。

関連製品

「携帯用情報機器」に関連する製品が存在しません。キーワード検索

フリーワードやカテゴリーを指定して検索できます

関連用語

関連特集

「携帯用情報機器」に関連する用語が存在しません。

「携帯用情報機器」に関連する特集が存在しません。

会員登録すると会員限定の特集コンテンツにもアクセスできます。