半導体用語集

PDA : Personal Digital Assistant

英語表記:Personal Digital Assistant

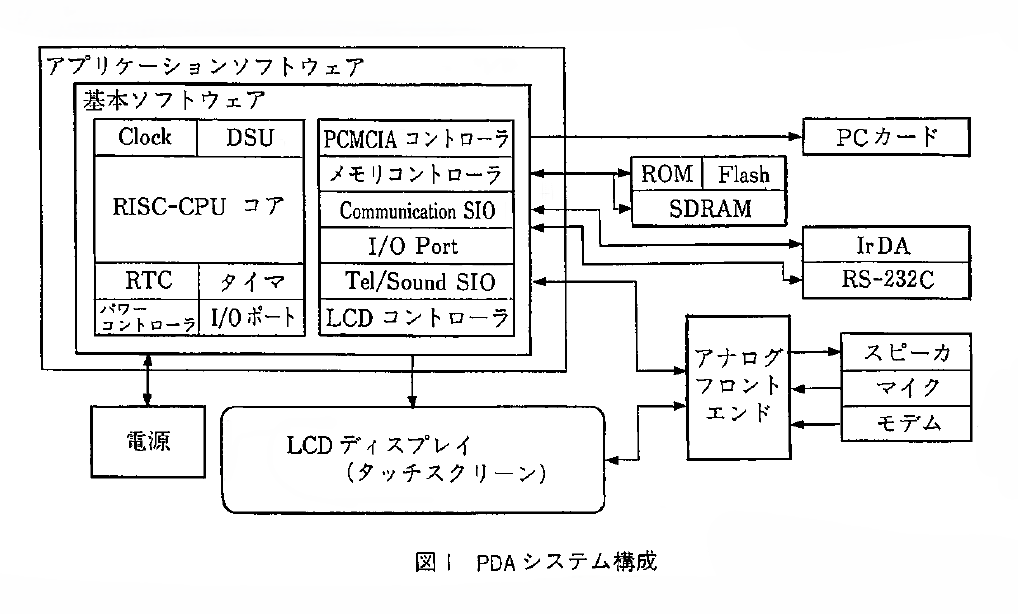

PDAは、一般的にハードウェアとして、手のひらサイズの本体とデータ入力用のスタイラスペンで構成され、本体の約7割を液晶パネル、その他をカーソルキーやアプリケーションソフトウェアの起動用ボタンなどで構成されている。内部は、タッチスクリーン機能を有したLCD、各種処理を高速で実施するRISC-CPUプロセッサ、ソフトウェアやデータを保存するメモリ、アナログ信号をデジタル信号に変換するためのアナログフロントエンド、そして外部とのインタフェース装置などで構成されている。ソフトウェアとしては、基本ソフトウェアであるWindows CEなどのOS、画像/音声の圧縮伸長、手書き文字の認識やモデムなどのミドルウェア、PCMCIA、IrDAなどのインタフェースをOSの規格に合わせるソフトウェアドライバなどがあり、さらにその上にのるGUI(Graphical User Interface)で構築されたスケジュール表などのアプリケーションソフトウェアがある。各半導体メーカーでは、これらの分野において、各機能を部品化して再利用を容易にするIP(Intellectual Property)化を進めており、この構築により半導体(システムLSI)の開発期間を短縮することを目指している。図1にそのPDAシステム構成の例を示す。

おのおのの機能の特徴を示すと、CPUは構造が簡潔で高性能であるRISCアーキテクチャを採用することで、サイズを小さくしてキャッシュなどを同ーチップ上に搭載することを可能にしたり、メモリを直結できるインタフェースを内蔵したりすることで小型化、低価格化に貢献している。LCDはCPUでの処理結果の表示はもとより、スタイラスペンによるタッチパネルの機能もあり、入力されたデータを取り込みデジタル変換してCPUで文字認識するなどの処理が実施される。このアナログとデジタルのデータ変換はアナログフロントエンドで行われ、他にモデムやスピーカなどの使用時も同様にデータ変換される。電源はCPUコア部の電圧を外部より低く押さえたり、電力のモードをすべてがonの状態、タイマや周辺装置からの割り込み監視のみをonとして、CPUをoffしている状態などを使い分け、低消費電力化を実施している。メモリでは組み込みのPIM機能などのアプリケーションはROMに格納し、個人のデータはFlashまたはPC/コンパクトフラッシュカードを介して補助記憶装置に保存される。通信はケーブル接続のRS-232Cやモデム、赤外線のIrDAによって行われる。

今後は、カラー表示PDAの比率が高まり、さらに軽量・高性能化、低消費電力化が進み、デスクトップパソコンと情報を共有化した携帯専用として、広く普及していくことが期待できる。

関連製品

「PDA : Personal Digital Assistant」に関連する製品が存在しません。キーワード検索

フリーワードやカテゴリーを指定して検索できます

関連用語

関連特集

「PDA : Personal Digital Assistant」に関連する用語が存在しません。

「PDA : Personal Digital Assistant」に関連する特集が存在しません。

会員登録すると会員限定の特集コンテンツにもアクセスできます。