半導体用語集

パーソナルコンピュータ(PC)

英語表記:Personal Computer

主に個人利用を目的として作られた小型汎用コンピュータ。パソコン、PC、ともいう。1976年にAppleが世に出したAppleⅡが世界初のパーソナルコンピュータであり、これはCPU以外に、モニタ表示機能、電源装置、キーボードなどを備えていた。その後、フロッピーディスク、ハードディスク、BASIC言語、ディスクオペレーティングシステム(DOS)といった機能が追加され現在に至っている。現在ではPCというとIBMのPCおよびPC/AT(IBM社が1984年に発表した製品)の互換機を指し、パーソナルコンピュータの大半を占めている。これはIBMが、PC/ATアーキテクチャの普及のため、積極的に仕様を公開して、自社以外で開発される周辺機器の充実や利用できるソフトウェア製品を多くする戦略を採ったため、クローンと呼ばれる安価な模倣品が大量に供給されるに至った結果である。その後、IBMはPC/ATとは異なるアーキテクチャを採用したPS/2と呼ばれる製品を出したが、市場ではすでにPC/ATアーキテクチャが主流となり、結局IBM自身がPC/ATアーキテクチャの互換機へと方針変更することとなった。この流れの中で、PC/ATに使用されていたIntelのCPU(X86 CPUと呼ばれる)とMicrosoftのオペレーティングシステム(当初はテキストベースのインタフェースであったが、その後GUI(Graphical User Interface)ベースのインタフェースを取り入れたWindowsシリーズが取って代わり現在に至る)がデファクトスタンダードとなった。最近はこの2社が中心となってPCの企画策定が進められていることから、これらを使用したPCはWintel PC(MicrosoftのOS "Windows"とIn"tel"のCPUを使用したPCの意味)と呼ばれることがある。

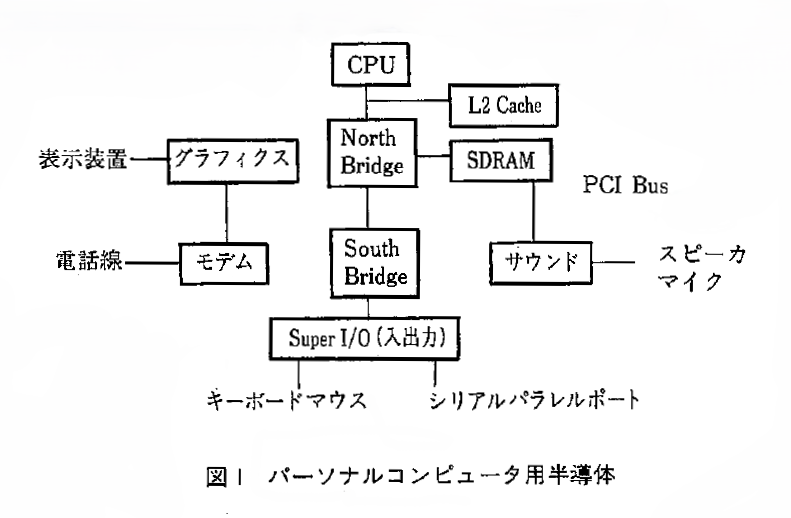

パーソナルコンピュータに使用される半導体としては、CPU、メモリ、入出力インタフェース用LSI(グラフィックス用LSI、サウンド用LSI、モデム用LSI、キーボード・マウス・シリアル入出力用LSIなど)およびこれらを繋ぎ合わせるチップセットと呼ばれるブリッジLSI(現在はPCIバスを基準として、CPU側の“North Bridge"と入出力側の“South Bridge"の2個の構成が多い)などがある(図1)。

パーソナルコンピュータ用のCPUは、その大半を占めるWintel PCに、Intelまたはその他の会社の互換 CISC (Complex Instruction Set Computer)プロセッサを使用しているが、一部のWintel PC以外の機種ではRISC(Reduced Instruction Set Computer)プロセッサを採用したものもある。パーソナルコンピュータに採用される部品はワークステーションなどにくらべ安価である必要があるが、最近の半導体の集積度の進歩により、スーパーコンピュータに使用されていたスーパースケーラなどの技術をもパーソナルコンピュータのCPUに実装できるようになってきている。これに伴いメモリシステムも高速化の必要があり、最近ではレベル2キャッシュメモリの採用が普通になり、メインメモリにシンクロナスDRAMが使われるようになった。

関連製品

「パーソナルコンピュータ(PC)」に関連する製品が存在しません。キーワード検索

フリーワードやカテゴリーを指定して検索できます

関連用語

関連特集

「パーソナルコンピュータ(PC)」に関連する特集が存在しません。

会員登録すると会員限定の特集コンテンツにもアクセスできます。